2014年5月19日,加拿大北温哥华市一名2岁的女孩Aleka不幸去世。起初,她身上奇特的伤痕让验尸官猜测死因为钝力外伤。不过,一些明显的淤血和小擦伤显示,这更像是某种毒素在作祟。

参与调查的研究人员指出,基于质谱的蛋白质组学或许能够帮助识别体液中的外来蛋白质。随后,他们从Aleka的血液样本中发现了一些非人类蛋白质,并最终证明女孩血液中确实含有蛇蛋白——分析表明,那是响尾蛇的毒液。

最后,警方在照顾Aleka的人家中查获许多毒蛇,故事以此人被捕结束。[1,2]

全球现存蛇类3000多种,其中约600种有毒。据世界卫生组织统计,全世界每年约有540万人被蛇咬伤、8-13万人死于蛇咬伤。[3]

蛇毒能够迅速造成组织损伤、出血、神经功能障碍甚至死亡,其化学成分复杂多样,主要毒性成分包括多肽、金属蛋白酶、凝血酶类等。

在蛇伤鉴定中,若咬伤部位的浆液或患者血清中鉴定出某一蛇种的特异性蛋白,可以鉴定为该蛇种咬伤。

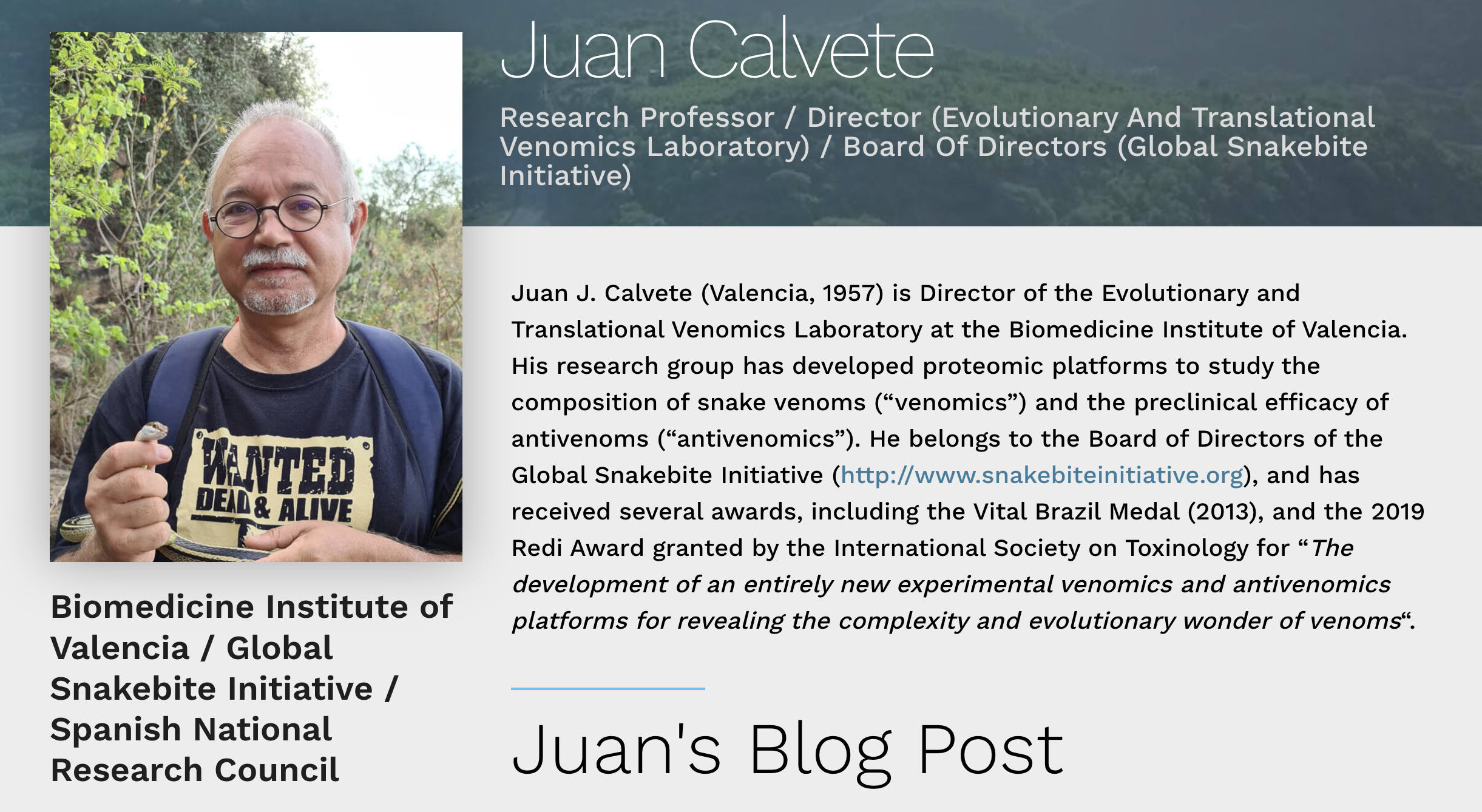

2004年,西班牙巴伦西亚生物医学研究所的 Juan José Calvete 开创性地提出了 “蛇毒组学(Snake venomics)” 研究思路与策略,他和团队开始开发基于蛋白质组学的平台,并于2007年启动了大范围蛇毒组学研究计划项目。[4,5]

蛇毒组学研究为系统阐释蛇毒功能与蛇伤症状的复杂性、优化完善抗蛇毒血清制备方案提供了丰富的依据。随着蛋白质组学技术的发展,研究人员已经可以快速鉴定和量化蛇毒中的蛋白质。

截至2022年,全球研究人员已解析了200多种蛇毒全蛋白质组构成特征。[6]

蛇毒中的每一种毒素,单独或者协同作用,都会对猎物或人类造成不同的伤害。如何准确地定量分析蛇毒中每种毒素的含量,从而找到更有效的抗蛇毒药物?

回到文章开头的故事:利用基于质谱的蛋白质组学,研究人员在此研究领域颇有建树。

2023年,Calvete 团队在 Mass Spectrometry Reviews 发表了评论文章,探讨了质谱技术在蛇毒蛋白质组定量分析中的应用与挑战,并重点分析了模型物种和非模型物种在蛋白质组定量中的差异。[7]

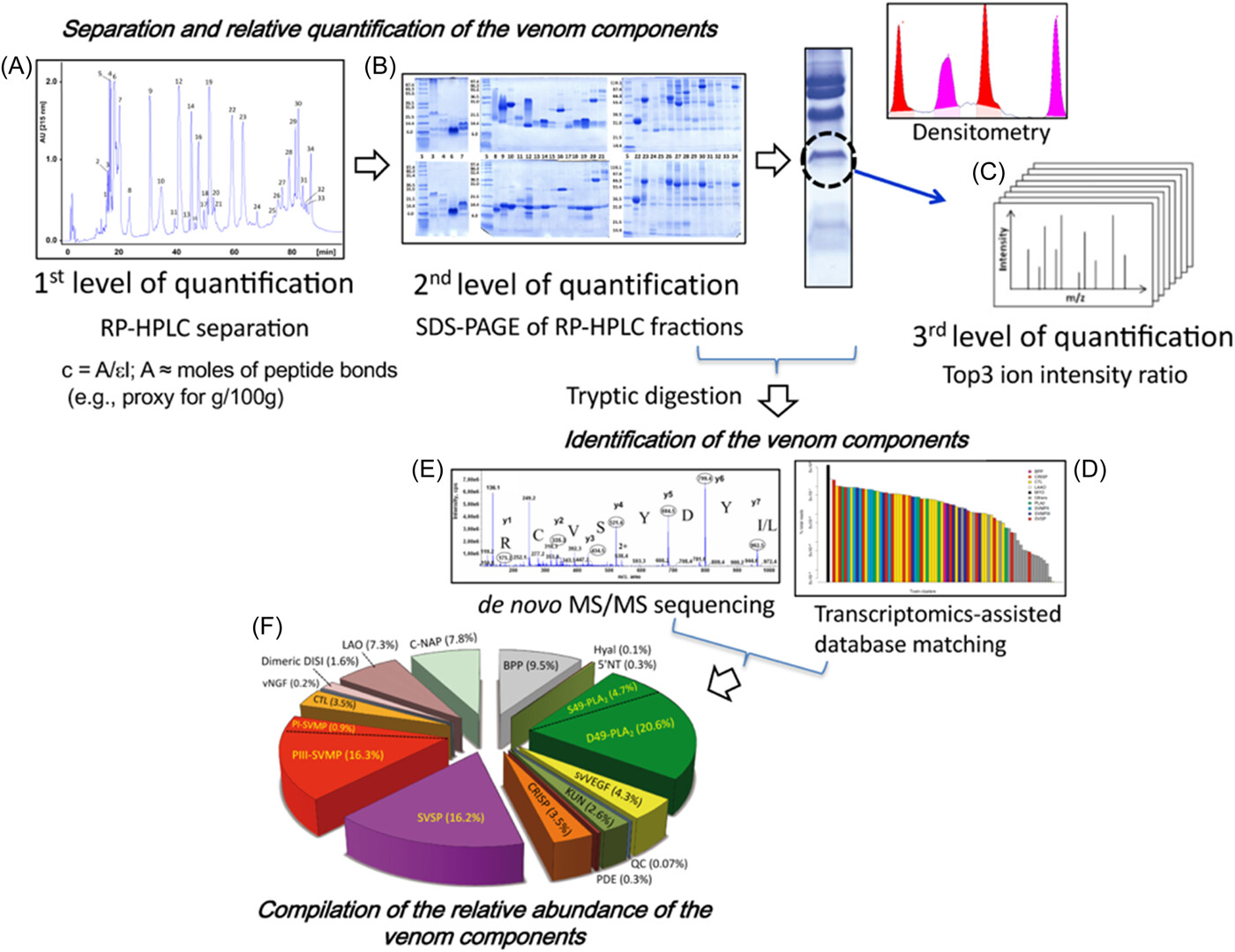

研究人员指出,传统的质谱技术虽然能够高分辨率鉴定蛋白质,但其非定量特性和对参考数据库的依赖使非模型物种(如毒蛇)分析面临困难。文章提出了一种结合分子质谱(Molecular Mass Spectrometry )和元素质谱(Elemental Mass Spectrometry)的混合质谱法,通过绝对定量和高精度鉴定弥补了传统方法的不足。

研究人员通过反相高效液相色谱(RP-HPLC)分离蛇毒中的不同成分,并结合混合质谱技术,不仅可以精确识别每种毒素,还能测量其在毒液中的含量比例。

不久前,国内研究团队发表了一个有趣的蛇毒蛋白组学研究。

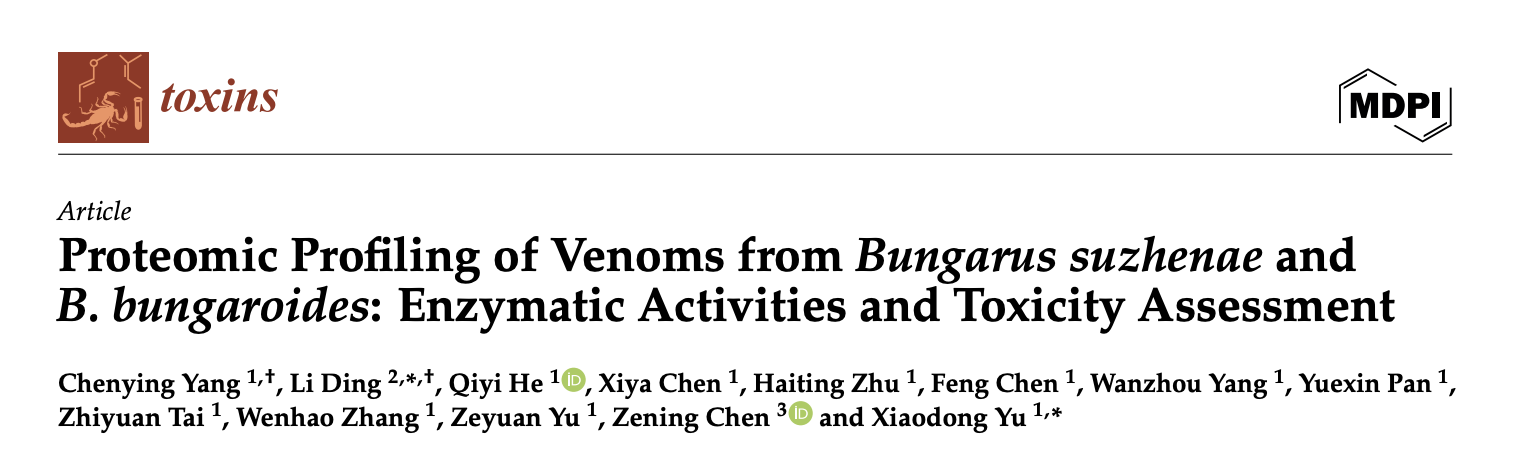

2024年11月,重庆师范大学余晓东及合作者团队的蛇毒蛋白质组学研究为素贞环蛇加冕 “亚洲毒王” 之称。[8]

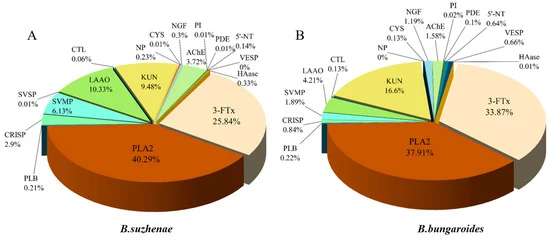

研究人员通过LC-MS/MS对 B. suzhenae(素贞环蛇)和 B. bungaroides(喜山环蛇)的毒液成分和相对丰度进行了分析,获得了素贞银环蛇毒液蛋白质组构成状况(72种毒素)。与亚洲其他毒蛇的比较分析显示,该蛇为亚洲大陆最毒的毒蛇。这些研究结果为毒蛇咬伤治疗和生物毒素药物开发提供了重要参考。

通过 LC-MS/MS 测定的B. suzhenae和B. bungaroides毒液中毒素蛋白家族的相对丰度

此前,素贞环蛇一直被人们当做普通银环蛇,被咬人员易忽略其咬伤后果。2021年,中国科学院成都生物所丁利副研究员将这种通体黑白相间的蛇鉴定为一个剧毒的新物种。由此,“素贞” 才引起了更多人的关注。[9]

日历往回翻。

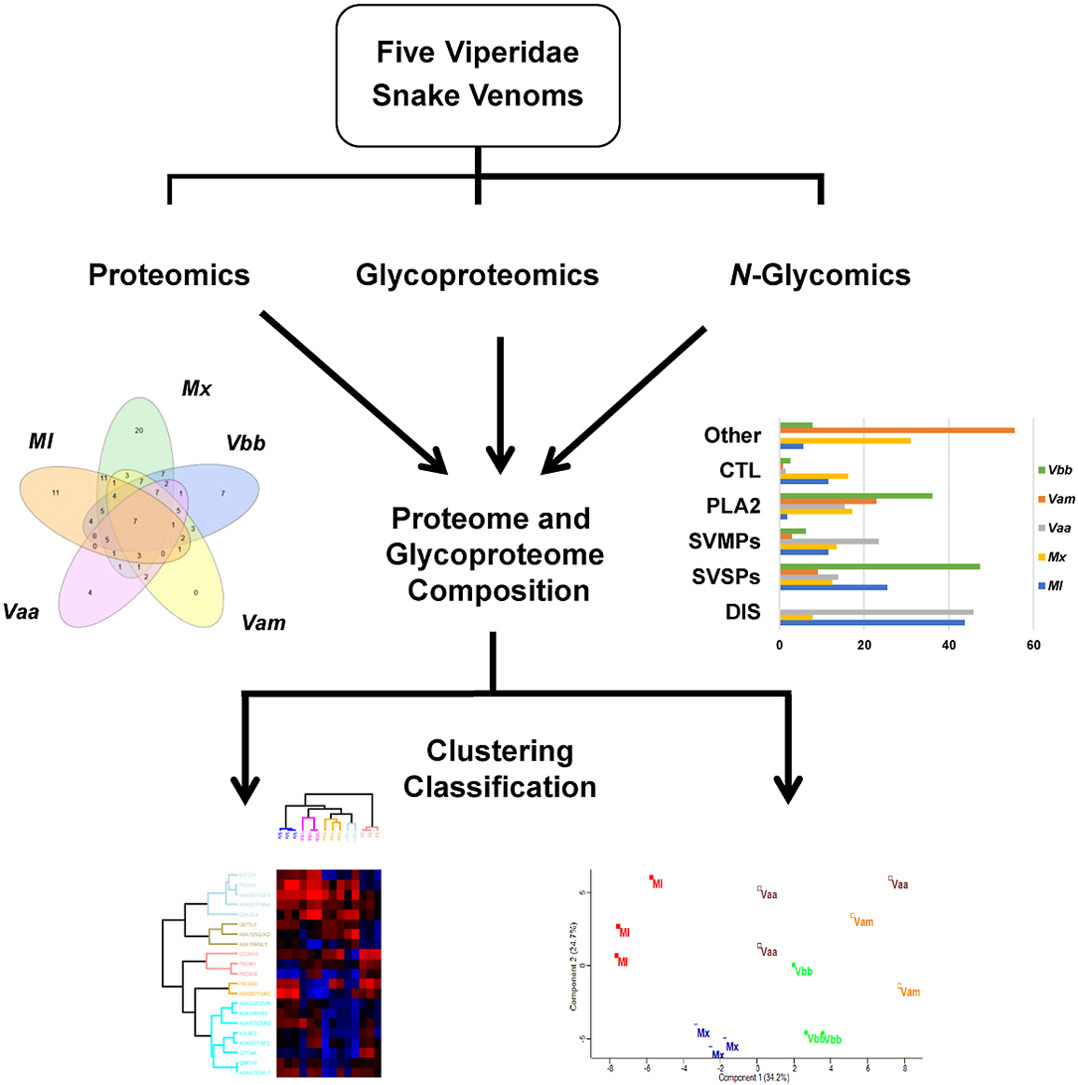

2023年,土耳其学者对五种蝰蛇(Viperidae)蛇毒的成分进行了多组学分析。他们采用基于质谱的蛋白质组学、糖蛋白组学和糖组学技术,深入研究了不同蛇种蛇毒的蛋白质、糖蛋白和糖链的结构及组成特征。[10]

研究发现,这些蛇毒中存在144种蛋白质、36种糖蛋白和78种不同的N-糖链,且糖蛋白普遍表现出复杂的半乳糖化修饰。此外,聚类分析和主成分分析揭示了不同蛇种之间在成分组成上的差异,这为理解蛇毒的多样性和进化关系提供了重要的组学数据支持。

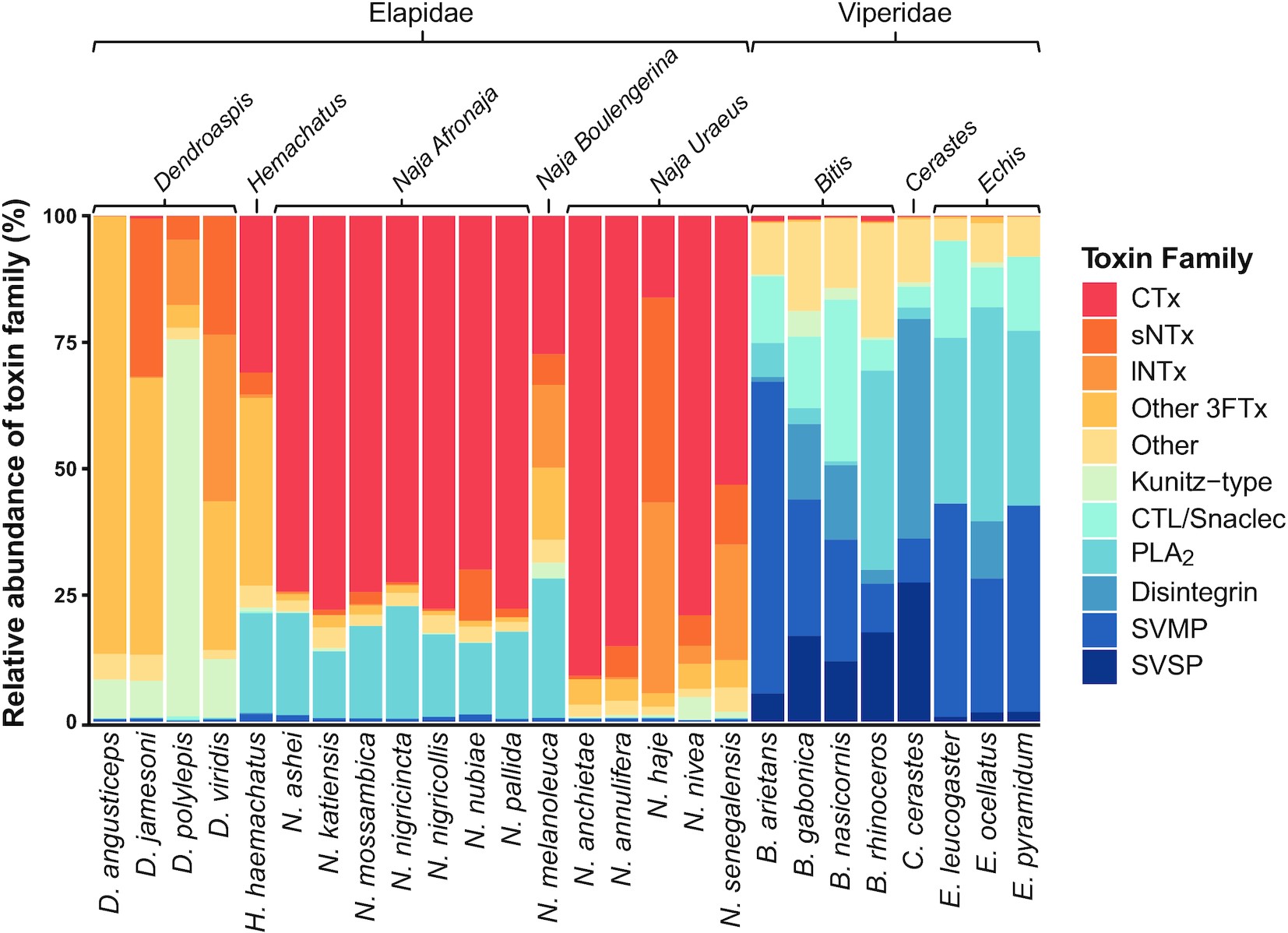

2022年,丹麦技术大学的 Andreas H Laustsen 团队对撒哈拉以南非洲26种眼镜蛇和蝰蛇进行了高通量的蛋白质组学和体外功能表征,对蛇毒的毒液成分和功能进行了全面的描述。[11]

26种眼镜蛇和蝰蛇的毒液组成

研究首次报告了两种蛇(Naja anchietae 和 Echis leucogaster)的毒液蛋白质组学数据。这些数据不仅为理解蛇毒的生物学和进化提供了重要信息,也可能帮助开发更加有效的抗蛇毒血清,尤其是在临床治疗中发挥作用。

2021年,美国德克萨斯农工大学金斯维尔分校的研究团队利用基于质谱的蛋白质组学方法,探索了蛇毒及其细胞外囊泡中生物标志物的蛋白质组学鉴定和定量。[12]

研究人员通过EVtrap技术从 Crotalus atrox 和 Crotalus oreganus helleri 两种响尾蛇的毒液及小鼠血浆中分离外泌体,并用定量质谱分析识别了其中的蛋白质。

研究揭示,蛇毒外泌体不仅仅是毒素的载体,还可能在蛇毒引发的生理反应中扮演关键角色,甚至为蛇毒中毒后的生物标志物发现开辟新路径。

我国常见的毒蛇种类有眼镜蛇、眼镜王蛇、尖吻蝮、蝮蛇、金环蛇和银环蛇等。2019年,上海市法医学重点实验室的研究团队采用LC-MS/MS法鉴定了中华眼镜蛇毒、尖吻蝮蛇毒、银环蛇毒和金环蛇毒的蛋白质种类及丰度。[13]

研究人员从4种蛇毒中鉴定出134种蛋白质,有10种蛋白质均在2种以上的蛇毒样本中鉴定出,研究结果为中国的蛇伤鉴定提供了基础数据。

在蛋白质谱领域之外,蛇毒蛋白质研究也备受研究者青睐。

1月15日,2024年诺贝尔化学奖得主、美国西雅图华盛顿大学医学院教授 David Baker 与丹麦技术大学的 Timothy Patrick Jenkins 团队合作,采用基于AI的蛋白质设计框架RFdiffusion设计了可专门针对蛇毒三指毒素(3FTx)的全新蛋白质结构。该蛋白质在体外实验中可有效中和致命毒素3FTx的所有3种亚型,有望破解蛇毒治疗的百年难题。[14]

近年来,随着蛋白质组学技术的不断突破,蛇毒研究已进入精准定量与功能解析的新阶段。从质谱分析到AI辅助蛋白质设计,这些前沿技术不仅加深了我们对蛇毒成分及其毒性机制的理解,还推动了抗蛇毒血清和新型解毒剂的开发。

未来,随着更多非模型物种数据库的完善以及AI的加持,蛇毒研究或将在医学、毒理学乃至生物制药领域带来革命性进展,为全球蛇伤防治和精准治疗提供更有效的解决方案。